Presentazione nel catalogo della mostra al Centro Arte Brandi (Firenze, 6-30 novembre 1974)

Tutto è cominciato da uno spaventapasseri. La necessità di spaventare qualcuno non finisce mai, dura da secoli, come dimostrano i quattro stracci e il cappellaccio, irti sul bastone per spaventare gli innocenti uccellini che vogliono vivere. La rivelazione deve essere stata folgorante: tutte le cause, le cattive come le buone, passano attraverso lo spavento; si tratta allora di liberare Abele ma contemporaneamente anche Caino se vogliamo salvarci. Angelo Ruga è un uomo che ha fretta, sente che non c’è tempo da perdere, e mentre i flistei lo credono un solitario profeta fuori del mondo, defilato là sul colle di Mongreno, egli è nel mondo buttato a capofitto, nell’abisso del mondo come pochi, certo più di tutti noi che corriamo, pieni di fastidio, per le vie della città. Il suo discorso procede a sbalzi, un poco perentorio, come di chi ascolta una voce che viene dal profondo ed è preso dall’ansia di intervenire, di testimoniare, di uscire dal tumulto che lo agita. Sfiorato anche lui, penso, dal dilemma, opera o comportamento – accade oggi a molti artisti – per intervenire più direttamente sulla realtà, ha scelto la prima soluzione per timore di un equivoco esibizionistico, anche se egli è uno straordinario uomo di teatro (le sue figure intrecciano nella loro apparente immobilità un fitto colloquio lassù negli aperti spazi collinari, al sole, alla neve, al vento, per sondaggi di una silente sacra rappresentazione). Un recupero del “sacro”, certo, contro il manufatto costruito a regola d’arte, contro la programmazione, il progetto. Per lui si può dire quello che è stato detto recentemente a proposito di un saggio assai stimolante di Rudolf Arnheim: «Ancora una volta l’arte sfugge al sogno umano di imbrigliarla e prevederla, ancora una volta l’uomo appare “di più” di qualsiasi propria teoria». In un’epoca in cui la nozione d’arte è naufragata di fronte ad un pluralismo contestatorio e s’apparenta alla morte di Dio del radicalismo teologico, i soliti magistrati ritardatari che credono d’avere il concetto di arte in tasca, sono irrisi da critici insigni coinvolti anch’essi nel malessere generale. Se solo un filo escatologico ci tiene a galla, non possiamo che affidarci a uomini come Ruga che credono ancora alla possibilità di uno spazio rivelativo al di là della scienza, al di là della filosofia.

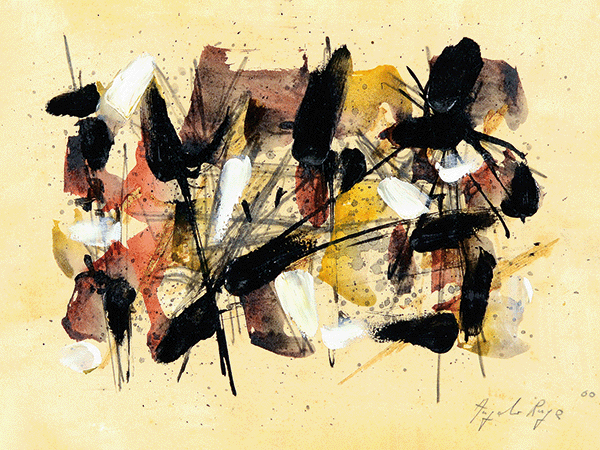

[…] Sino ad un paio d’anni or sono Ruga costringeva il suo temperamento di visionario, in brevi tele di concitata “contaminatio” stilistica: in uno spazio compresso quasi per implosione centripeta, frantumando la continuità dell’immagine, giustapponendo ed accumulando, evocando e simbolizzando, costruiva le sue favole del lupo e dell’agnello in chiave cosmica, chiamando a raccolta il cielo e la terra. Proiettava con furia gestuale immagini mentali e visive rastremando la disgregazione di Matta o di Lam o persino l’urlo di Munch con un segno nero di esplosiva forza grafica, di mobilità ossessiva; le “taches” rosse e azzurre per contrasto ponevano in risalto l’intensità di una scrittura sempre sopra le righe, pulsante in sistole e diastole ad evocare i personaggi di un mondo minimo, germinante brulichio della vita colta nei suoi recessi più segreti. Scrittura gestualizzata e scandita da un gremito moto epifanico di sorprendente imprevedibilità e l’analogia simbolica oscura nella precarietà, nella dimensione sotterranea allarmante. Poi improvvisamente, quei microcosmi andati per il mondo, Ruga si è ritrovato solo, azzerato come Robinson nell’isola. Una solitudine atroce. Quel linguaggio così variegato, versatile, dissonante, mobile, gli pareva lontano – come alla solitudine eroica di Leopardi parve un giorno lontanissimo.